九州1(福岡・佐賀・長崎 )

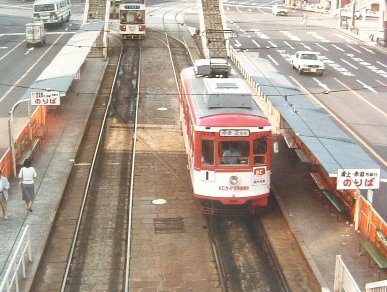

◆筑豊電気鉄道◆

北九州の黒崎-直方を南北に結ぶ15.4kmの鉄道。

【路線図】

黒崎付近は西鉄北九州線に乗り入れていた。西鉄北九州線が廃止となった後、乗り入れ区間だった黒崎駅前-熊西間0.6kmを譲り受け、筑豊電鉄はそのまま健在した。

【車輌】

西鉄の子会社でもあり、西鉄北九州線の車輌が乗り入れていた路線だけに元西鉄の車輌が多かった。

▲3連接車の2000形。

◆福岡市交通局◆

1981年1号線の室見-天神間が先行開業し、順次路線網を伸ばしてきた福岡市営地下鉄。

【路線図】

現在は福岡空港-姪浜(1号線:空港線)、貝塚-中州川端(2号線:箱崎線)、天神南-橋本(3号線:七隈線)の計29.8kmの路線網となった。 空港線は姪浜からJR筑肥線に乗り入れている。

【車輌】

空港線は水色と白のストライプが入ったステンレスカーで運用されている。

▲1983年博多まで開通した当時の1000系。

▲田園風景の中を行く1000系。

◆西日本鉄道◆

九州で唯一の大手私鉄。北九州線が廃止となった現在でも路線総延長は115.9kmもある。

【路線概略図】

福岡県南西部を南北に結ぶ大牟田線系列、福岡県北西部を南北に結ぶ宮路岳線、及び軌道線である北九州線系列とに大別することができる。2001年に大牟田線が天神大牟田線に改称、西鉄福岡駅が西鉄福岡(天神)へと改称された。

【路線図】

北九州線系統は1980年に北方線廃止、1985年に本線の砂津-門司間と支線部分が廃止、1992年に本線の大部分が廃止、2000年に全線廃止となった。黒崎駅前-熊西間は筑豊電鉄へ移譲された。

【特急用車輌】

高運転台が中央にあるスタイル。現在は3扉化され次世代車8000形にその座を譲った。

▲大牟田線特急用2000形。

【緩行用車輌】

大牟田線系列は赤+クリーム色、薄水色+赤帯の二種類、宮路岳線は黄色+赤帯がスタンダードだった。

▲前面非対称の5000形と600形。

▲塗装変更前の600形と前面窓が特徴的な1300形。

▲旧型車300形と1000形。

▲旧型車200形と100形。

▲甘木線200形。流線型が3連団子のように連なる。

▲宮路岳線313形と300形。宮路岳線は大牟田線系とは塗装が異なる。

▲宮路岳線100形。同型のスタンダード色車とペイント車。

【軌道線用車輌】

赤にクリーム色帯がスタンダード色だった。方向幕の地まで赤い車輌があるのが特徴。

▲門司行き北九州線500形と60形。

▲北九州線600形と連接車の1000形。

◆島原鉄道◆

長崎県諫早(いさはや)-加津左(かづさ)を結ぶ78.5kmの鉄道。

【路線図】

島原半島の海岸線を有明海、島原湾に沿って進む。 当時一日14本程度が終点の加津左行きだった。そのうち二本の急行は2時間程度、普通は2時間20分かけて走っていた。現在は列車の半数は南島原止まりで、終点の加津左行きは1日に10本程度 に減少したが、急行や全席指定席の観光トロッコ列車も走っている。車窓からの有明海の景色は素晴らしい。

【車輌】

国鉄キハ色が多かったが、別塗装の車輌も存在した。

▲キハ20とキハ16。形式の異なる気動車の混結はたまらない。

▲青塗装のキハ17と湘南スタイルのキハ45。

▲郵便荷物車キユニ45。

◆長崎電気軌道◆

長崎市内に路線網を持つ軌道線。元都電、仙台市電、熊本市電などが当時の塗装のまま走っている。モーターリゼーションの影響で経営悪化となり、数少なくなりつつある全国の路面電車だが、自社の同系列バス路線を廃止してでも路面電車を存続させようとした経緯がある。

【路線図】

赤迫-長崎-正覚寺下 の1系統、赤迫-長崎-蛍茶屋 の3系統、正覚寺下-蛍茶屋 の4系統、蛍茶屋-石橋の5系統がある。

【車輌】

スタンダード色は緑+クリーム色に赤帯ワンポイントだったが、様々な配色の車輌もあった。

▲当時新型の1200系と1050系。

▲カラフルな370系と360系陣。自社発注車。

▲300系車輌。

▲連なって入線する211系。いかにも路面電車だ。

▲車庫に留置されている150系。

▲信号待ちで連なる車輌。