東海1(静岡)

◆伊豆急行◆

静岡県伊豆半島の東海岸、伊東-伊豆急下田を南北に結ぶ鉄道。終点の下田は黒船が入港したことで有名な港町。伊豆急下田駅には黒船を模った改札口がある。1986年まではグリーン車を連結した普通車が走っていたが、現在は有料特急クラスの展望車などが普通車としても運転されている。

【路線図】

伊東-熱海間は国鉄伊東線と直通運転を実施し、首都圏からの特急列車も乗り入れる。 当時は東京や品川からの臨時快速も運行されていた。

【特急用車輌】

踊り子:東京-伊東-伊豆急下田

車輌は全て国鉄のものだった。

【緩行用車輌】

ブルー系に銀色帯の車輌に統一されていた。

▲100系低運転台車。3輌目の窓の高さが異なる車輌がグリーン車。

▲100系高運転台車。

▲100系高運転台車。海岸線に沿って走る路線の様子が分かる。

▲伊豆高原に車庫に停車中の1100系。

◆岳南鉄道◆

富士山の南30キロほどにある 吉原と岳南江尾(がくなんえのお)を結ぶ9.2kmの単線路線。

【路線図】

吉原付近一帯には巨大な白い煙を吐く製紙工場が連立し、路線は巨大な化学工場の中を走る区間もある。終点の岳南江尾手前では高架の新幹線をくぐり、岳南江尾駅には岳南鉄道とは対称的な新幹線の通過音が響き渡る。

【車輌】

当時は赤に白帯の車輌だった。ステンレス車輌もあったが、大井川鉄道に譲渡された。

▲吉原駅に停車中のクハ2102。

▲モハ1101。後ろの車輌はクハ2102。

▲1100形、2100形等の旧型車は、その後5000形赤ガエルに更新された。

▲比奈駅付近に放置されている旧型車。

◆静岡鉄道◆

新静岡-新清水を結ぶ鉄道。中小私鉄のモデルとされる運営を行っている。

【路線図】

清水付近の入江岡(いりえおか)-狐ヶ崎(きつねがさき)間はJR東海道本線との並走区間がある。 起点終点とも、JR駅とは少し離れているが、中間の草薙(くさなぎ)駅はJRとの接続駅となっている。

【車輌】

主運用は2連のステンレスカーによって行われていた。

▲デビュー当時の1000形。

▲デビュー後しばらくして前面に緑色のストライプが入った。

▲当時の旧型車350形。その後日立電鉄に譲渡された。

▲保存されているモハ18形とデワ1。

◆大井川鐵道◆

金谷-井川を結ぶ鉄道。鉄道線終点の千頭から先の井川まではアプト式路線。SL運転の他、各地で活躍した名車を当時の塗装のまま走らせている。

【路線図】

起点の金谷は静岡県中部南に位置するが、太平洋からは20キロほど内陸にあり、路線は大井川に沿って北上する山岳鉄道だ。千頭で南アルプスあぷとラインに乗り継ぎ、終点の井川まで行くと、井川湖や寸又峡(すまたきょう)温泉がある。 当時は国鉄直通臨時快速の奥大井(静岡-千頭)、すまた(浜松-千頭)も運行されていた。

【有料急行車両】

A急行:金谷-千頭

B急行(SL):金谷-千頭

ミニSL(井川線):千頭-川根両国-千頭(すぐ折り返し)

【電車車輌】

▲元小田急ロマンスカーSE車。

▲元北陸鉄道の6010系。

▲元西武312系と元名古屋鉄道3800系。

▲元岳南鉄道1100形ステンレスカーと、元小田急1900系。

【機関車・客車車輌】

▲後進するC11形蒸気機関車。先頭には電気機関車が連結されている。

▲C56蒸気機関車とかわね路号客車。

▲C12蒸気機関車と千頭駅構内で保存されていたモハ301。

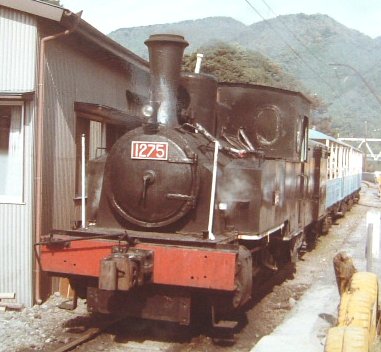

▲トロッコを牽引する1275形蒸気機関車。(ミニSL)

【機関車・トロッコ車輌】

▲井川線用DD20。

▲スハフ200形とスハフ1形トロッコ。

◆天竜浜名湖鉄道◆

1987年に国鉄二俣線を第三セクター化した67.7kmの鉄道。

【路線図】

途中に三ヶ日(みっかぴ)という変わった駅名がある。レールバスが片道2時間以上かけて往復しているが、日中帯の下り方面は天竜二俣で車輌を交換するため、乗り換える必要がある。日程によってはトロッコ列車も運転されている。

【車輌】

一般車輌はレールバスによる運行。

▲開業当初のTH1形。

◆遠州鉄道◆

静岡県の東側の天竜川と平行して新浜松-西鹿島(にしかじま)を南北に結ぶ17.8kmの鉄道。 乗客は近隣の学生や通勤客がメインの通勤要素の強い路線。

【路線図】

起点の新浜松から助信(すけのぶ)付近までの約2キロは高架化されている。終点の西鹿島は天竜浜名湖鉄道との接続駅でもある。

【車輌】

赤一色の車輌が大半だったが、1000系登場時からホワイトラインが入るようになった。

▲白帯をまとった1000系。

▲30系正面連続窓タイプ。

▲30系湘南タイプ。現在は車輌に白いストライプが入っている。