東海2(愛知・岐阜・三重)

◆豊橋鉄道◆

新豊橋-三河田原間の渥美線と、軌道線の豊橋市内線からなる鉄道。

【路線図】

渥美線は愛知県の豊橋から渥美半島に沿って南西に延びる。1997年の1500V昇圧に合わせ、車輌を名鉄7300系に入れ替えた。現在は東急ステンレスカーが走っている。 豊橋市内線は東田本線という路線名を持ち、1982年には終点手前の井原から運動公園前までの支線を開通させている。

【鉄道線車輌】

当時はクリーム色に赤帯のカラーだった。

▲架線電圧600V時代の渥美線2021形と1720形。

▲元神中鉄道ガソリンカーのク2400形。一時相模鉄道にも在籍していた。

【軌道線車輌】

当時は鉄道線同様の配色だった。

▲元名古屋市電の3700形。

▲元金沢鉄道3300形と元名古屋市電3100形。

◆名古屋鉄道◆

中部地方一円に路線網を誇る、437.0kmの日本三番目の巨大私鉄。

【路線概略図】

当時は旅客営業キロは日本第二位の規模だったが、岐阜市内線、地方線の廃止により東武鉄道にその座を譲った。

【名古屋本線系列路線図】

2001年に明智-八百津(八百津線全線)、江吉良-大須間(竹鼻線の先端)の区間を廃止、2004年には三河線の両先端である西中金-猿投、碧南-吉良吉田間も廃止されたが、中部国際空港開設に合わせ常滑線の延伸路線である空港線を開通させた。

【瀬戸線・600V区間路線図】

600V区間は2001年に谷汲線が廃止となり、2005年に残る岐阜市内線、揖斐線、美濃町線、田神線の4路線も全廃となった。

【特急用車輌】

▲8800系パノラマDXと白ひげスタイルの7000系パノラマカー。

▲”しのしま”のヘッドマークの河和特急7500系パノラマカー。

▲木曽川橋梁付近の併用区間を走る7500系パノラマカー。

▲国鉄高山線と乗り入れる神宮前始発の気動車急行8000系北アルプス。この後8500系に受け継がれるが、北アルプスは2001年に廃止となった。

【緩行用車輌】

当時はほぼ赤一色の車輌だったが、若干白帯の車輌も走っていた。

▲7300系釣りかけ駆動車。

▲白帯の7700系と木曽川橋梁を渡る6000系。

▲名古屋本線の5500系と5000系。

▲小牧線3880系と常滑線3800系。

▲尾西線3650系と常滑線3400系の通称いもむし。

▲常滑線850系通称ナマズと昭和10年に特急用としてデビューした800系。

▲瀬戸線3780系と3770系。瀬戸線は他名鉄路線と接続駅がない単独路線だ。

【気動車車輌】

一時期地方路線で経費節減のためレールバスが導入されたが、その存在は長くはなかった。

▲1984年にレールバス化された八百津線10形。2001年に廃止となった。

【機関車】

▲デキ600形と300形電気機関車。

【軌道線車輌】

鉄道線同様赤一色の車輌だった。

▲美濃町線800形と揖斐線750形。

▲岐阜に乗り入れる570形と市内の併用区間を走る550形。

▲揖斐線510形と520形。前面は曲面5枚窓。

▲すれ違う560形と510形。

▲美濃町線600形。車体幅が異様に細い。

◆名古屋市交通局◆

名古屋市の公営交通。

【路線概略図】

当時は第三軌条方式の東山線、名城線、架線集電方式の鶴舞線の3路線 だったが、各線を路線延伸し、現在の名城線は環状線となり、鶴舞線は名鉄豊田線方面と逆の西側で名鉄犬山線とも直通している。 桜通線、上飯田線も開通し、上飯田線は名鉄小牧線とも乗り入れている。

【路線図】

地下鉄で完全な環状線は名城線が日本唯一の存在だ。(都営大江戸線は東側の路線が都庁前で折り返しているため、完全な環状線ではない。)

【車輌】

東山線・名城線は黄色、鶴舞線は水色帯のステンレスカーにより運営されていた。

▲東山線300形と250形。現在はアルミ車、ステンレス車が走っている。

▲東山線100形。車体下部のカバーが珍しい。250形300形より黄色の塗装が濃い。

▲名城線1000系(1100形)。現在の名城線は環状線化されている。

▲鶴舞線3000形。当時は名鉄豊田線とのみ直通運転を実施していた。

◆明知鉄道◆

1985年に国鉄明知線を第三セクター化した25.1kmの鉄道。 終点の明智町は大正時代の街並みを再現した日本大正村があり、明智光秀ゆかりの地でもある。

【路線図】

起点の恵那は岐阜県東南部にあり、南の明智へと路線は延びる。鉄道名は明知だが駅名は明智となっている。

【車輌】

レールバスによる運営。

▲開業当初のアケチ1形。現在はアケチ10形が主体となった。

◆長良川鉄道◆

1986年に国鉄越美南線美濃太田-北濃(ほくのう)間を第三セクター化した72.1kmの長距離鉄道。片道で2時間ほどかかる。終点の北濃から5キロほど北には白鳥高原(しろとりこうげん)スキー場やカントリークラブがある。

【路線図】

路線は岐阜県中央部を長良川に沿って南北に結ぶ。

【車輌】

レールバスによる運行。

▲開業当初のナガラ1形。 現在はナガラ2形、3形も登場した。

◆樽見鉄道◆

1984年に国鉄樽見線を第三セクター化した鉄道。終点の樽見から徒歩15分の場所にはお花見の名所である薄墨桜がある。

【路線図】

国鉄時代は大垣-神海の路線だったが、第三セクター後の1989年に神海-樽見間10.9kmを延伸開業した。 路線は岐阜県の西側を根尾川に沿って南北に結ぶ。

【車輌】

レールバス、DL牽引の客車による運行。

▲ハイモ180とハイモ230。現在ハイモ180は現役を引退し、ニューフェイスのハイモ295が就役した。

▲TDE103牽引のオハフ500形。

▲雪中のオハフ500形。

◆三岐鉄道◆

当時は近鉄冨田-西藤原を結ぶ26.6kmの鉄道。現在は廃止が危ぶまれた近鉄の西桑名-阿下喜 (あげき)の北勢線を統合し全長47.0kmの鉄道となった。三岐線は石灰岩輸送のための貨物列車も走る。

【路線図】

三重県北部を流れる員弁(いなべ)川を挟んで西岸に三岐線、東岸に北勢線が平行して走る。終点付近のこの2路線の距離は2キロ程度しか離れていない。当時三岐線は一日1本程度だったが国鉄富田へも旅客営業を行っていた。

【三岐線車輌】

黄色とオレンジの派手な配色の車輌により運行されている。

▲元西武の車輌が多いが、塗装は現在も統一されている。

▲保々にある車庫。手前に501系も見える

▲当時旧型車のモハ150形とED45形電気機関車。

◆伊勢鉄道◆

1987年に関西本線の河原田と紀勢本線の津を南北に結ぶ 、国鉄伊勢線を第三セクター化した22.3kmの鉄道。

【路線図】

中間にある鈴鹿サーキット稲生(すずかさーきっといのう)駅は鈴鹿サーキットへの最寄り駅でもある。ほとんどの車輌はJR四日市まで乗り入れている。名古屋から鳥羽方面へのショートカット路線でもあるため、JRの 快速”みえ”や特急も多く乗り入れる。

【特急用車輌】

ワイドビュー南紀:名古屋-河原田(通過)-津-新宮・紀伊勝浦

鈴鹿F1:名古屋-河原田(通過)-鈴鹿サーキット稲生

特急車輌はJRのもの。

【緩行用車輌】

レールバスによる運行。

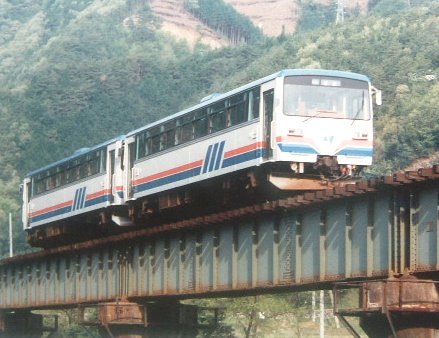

▲廃止された開業当時のイセⅠ形。現在は正面貫通型のイセⅡ形イセⅢ形が走る。