関東2(栃木・群馬・埼玉)

◆野岩鉄道◆

栃木県の新藤原と、福島県の会津高原を結ぶ30.7kmの電化鉄道で1986年に開業した。沿線には川治、湯西川、塩原などの温泉郷や龍王峡、尾瀬などの観光スポットが点在する。

【路線図】

新藤原から東武鉄道、会津高原から会津鉄道・JR只見線と直通運転を実施している。

【有料特急・急行用車輌】

けごん:浅草-新藤原-会津高原-会津田島

ゆのさと(急行):浅草-新藤原-会津高原-会津田島

東武鉄道の浅草から会津鉄道の会津田島まで、野岩(やがん)鉄道を介して東武特急けごん号も運転されている。

【緩行用車輌】

同型の車輌を東武鉄道、会津鉄道と共通運用している。

▲野岩鉄道60100系と同型の東武6050系車輌。

◆上毛電気鉄道◆

群馬県東部、中央前橋-西桐生を東西に結ぶ25.4km全線単線の鉄道。 関東大手私鉄の払い下げ車を代わる代わる使用しているため、数年で車輌ががらりと入れ替わる。路線の北部には雄大な赤城山がそびえている。

【路線図】

一見複線区間に見える赤城付近は、東武鉄道桐生線との併走区間で、赤城駅で東武鉄道と接続している。

【車輌】

当時は西武系車輌により運行されていた。

▲当時主力の300形。元西武車輌。

▲元西武の30形。この後元東武車輌が主力となり、現在は元京王井の頭線の車輌にバトンタッチされた。

▲引込み線に停留している100形オレンジ塗装車。

▲引き込み線に留置している170形イエロー塗装車。

◆上信電鉄◆

群馬県南西部の高崎-下仁田33.7kmを東西に結ぶ鉄道だ。終点の下仁田は下仁田ネギで有名な地。下仁田ネギは殿様ネギとも言われ、一般のネギより太くて短い形をしている。

【路線図】

下仁田付近に南蛇井(なんじゃい)という変わった名前の駅がある。

【車輌】

昔から奇抜な塗装の車輌にあふれていて、塗装実験のためか、短期間で塗装がこまめに変わる車輌が存在した。元西武系の車輌はあるものの、自車発注の車輌がメイン。

▲デビュー当初の6000形と250形。

▲当時斬新だった1000系車輌。

▲元西武150形と100形。

▲デハ200形。このカラーは当時の上信電鉄スタンダート色。

▲デハ200形とデハ20形。

▲高崎構内に停留されていたデハ20形。

▲1970年代前半。国鉄高崎線西側車窓からの高崎駅構内の写真。雪が降っていたため見づらいが、オレンジに塗装された旅客車がデハ11、青い車輌が機関車ED31。

◆秩父鉄道◆

埼玉県北部、羽生-三峰口71.7kmを東西に結ぶ長距離鉄道。SLパレオエクスプレス や有料急行秩父路号も運転されている他、貨物輸送も行われている。終点の三峰口駅は鉄道車輌公園となっていて、かつての車輌を見ることが出来る。沿線には長瀞ライン下りやハイキングコースなどがある。

【路線図】

御花畑(おはなばたけ)、小前田(おまえだ)などの面白い駅もある。当時は東武東上線池袋-三峰口を結ぶ”みつみね”、東上線池袋-上長瀞を結ぶ”ながとろ”、国鉄上野-熊谷-三峰口を結ぶ”みつみね”が直通運転を実施していた。現在は西武鉄道が西武池袋から三峰口、寄居までの直通列車を運行している。

【有料急行車輌】

秩父路:熊谷-三峰口

【車輌】

茶色系がスタンダード色だったが、塗装の異なる国鉄や東急の車輌が導入された。1988年からSL客車も運行されるようになった。

▲300系秩父路号と600系。

▲元小田急の800系と100系。スタンダード色は茶色系だった。

▲旧国鉄101系の1000系と、元東急の2000系、急行用3000系。

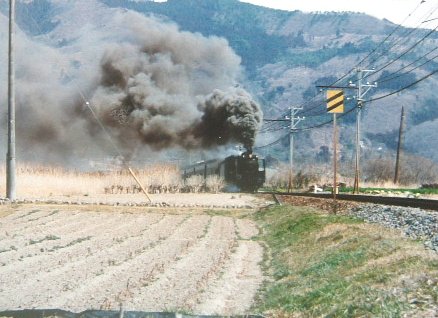

▲C58蒸気機関車と客車。

◆埼玉新都市交通◆

1983年に開業した ニューシャトルというゴムタイヤ式の鉄道。路線名でもある終点付近の地名伊奈は江戸時代に伊奈忠次が屋敷を構えたことからその名が付いた。現在伊奈にはバラ園があり、伊奈町も”バラのまち”として紹介されている。

【路線図】

上越新幹線軌道脇に路線を持つ新交通システムで、大宮-伊奈中央-内宿12.7kmを結ぶ。 上り下り線はそれぞれ新幹線の両脇に敷設されていて、大宮駅はループ状になっている。

【車輌】

開通当初は白地に赤を配色したゴムタイヤ式車輌により運行されていた。

▲開通当初の伊奈線1000系。現在は黄色に黄緑、薄水色帯を配した塗装となった。