関東3(東京1/2)

◆京成電鉄◆

上野・押上-成田・千葉方面に路線を持つ大手私鉄。京成上野から成田空港まで空港アクセス有料特急スカイライナーを運行している。

【路線概略図】

押上から都営浅草線、京浜急行、高砂から北総鉄道、東成田から芝山鉄道へと乗り入れている。 成田空港付近の地下区間はトンネル内は単線だが、JR成田線とトンネルを共用しているため複線のように見える。

【路線図】

千葉線は、新千葉、京成千葉、千葉中央、千葉寺という似たような駅名が並ぶ区間がある。千原線は1998年に千葉急行電鉄から譲渡された区間。

【特急用車輌】

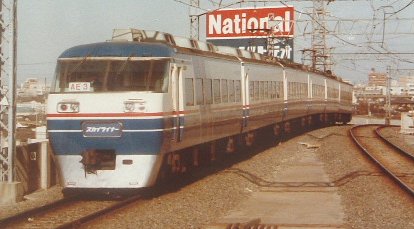

スカイライナー:京成上野-成田空港

成田空港アクセス特急スカイライナー。初代カラーはクリーム色+茶色。

▲上野-成田を結ぶ初代スカイライナーAE系の塗装変更前後。

【緩行用車輌】

スタンダード色は当初赤+クリーム塗装に銀帯だったが、赤+クリーム帯に塗装変更し、ステンレスカーも登場した。

▲車体更新後の3300形。

▲京成本線の3300形塗装変更前後。

▲3200形と3150形。赤塗装以前はクリーム+赤に銀帯がメインだった。

▲3050形赤塗装車。

▲深緑塗装と赤塗装の700形。深緑はもともとは行商列車用の塗装だった。

▲当時唯一のステンレスカー3500形と京急からリースされた1000形青塗装車金町行き。

◆東武鉄道◆

関東北部一円に路線網を誇る鉄道。その路線は東京、千葉、埼玉、栃木、群馬463.3kmにおよび、JR以外の私鉄総営業キロ数では近畿日本鉄道に次ぎ日本第二位。北千住-北越谷間の17.3kmの複々線区間はJR以外の私鉄では最長を誇る。

【路線概略図】

主要路線は浅草-伊勢崎、赤城、日光 を結ぶ、伊勢崎線、日光線系列と、池袋-川越、寄居を結ぶ東上線系列に大別される。 伊勢崎線は北千住から東京メトロ日比谷線・東急東横線と乗り入れていたが、1986年鬼怒川線が新藤原から野岩鉄道と乗り入れ開始、1990年には直通区間を会津鉄道会津田島まで延伸、1987年東上線が和光市から東京メトロ有楽町線と乗り入れ開始、2003年伊勢崎線が曳舟-押上間開通と共に東京メトロ半蔵門線・東急田園都市線と直通運転を開始した。

【伊勢崎線・日光線系列路線図】

伊勢崎線の起点浅草駅は8連が1本6連が3本しか停まれず、ホーム先端はカーブしながら極端に細くなっている。ホーム先はすぐに隅田川鉄橋となり、クロスポイントは鉄橋の上にある。そのため10連や8連の長編成列車のほとんどは、曳舟や北千住からの地下鉄直通となっている。 熊谷線は唯一の非電化路線だったが、1983年に廃止された。

【東上線系列路線図】

東上線は東京と群馬県渋川(旧国名:上野)を結ぶ計画から東上線という路線名になった。

【特急用車輌】

きぬ:浅草-東武日光・鬼怒川温泉

けごん:浅草-鬼怒川温泉・鬼怒川公園

浅草-日光・鬼怒川方面は、ビッフェやジュークボックスなどの設備を備えたDRCにより運行されていた。

▲DRC(デラックスロマンスカー)と呼ばれた有料特急用車輌1720系。現在はスペーシアに引き継がれている。

【有料急行用車輌】

りょうもう:浅草-館林・葛生・大田・赤城

浅草-赤城間はりょうもう専用1800系により運行されていた。

▲私鉄では珍しい有料急行りょうもう号車輌。唯一の赤塗装が目立つ車輌だった。その後りょうもう号は特急に格上げされ、現在の1800系は地方線の単線区間を往復している。

【快速急行・快速用車輌】

だいや:浅草-東武日光

おじか:浅草-鬼怒川公園

日光方面への有料快速急行は2扉のクロスシート車を使用していたが、料金不要の快速としても使用されていた。

▲日光、鬼怒川方面への快速クロスシート車6000系。

【緩行用車輌】

一般車輌はクリーム色を使用、ステンレスカーも登場した。

▲10000系と営団有楽町線乗り入れ用の東上線9000系。

▲緩行列車用8000系と営団日比谷線乗り入れ用2000系。8000系は712輌製造され、同形式での車輌数は私鉄記録NO1。

▲東上線と伊勢崎線7800系釣りかけ駆動車。

【気動車車輌】

▲熊谷-妻沼を結んでいた非電化単独路線の熊谷線キハ2000。元々は利根川を渡り小泉線と接続されるはずだったが、1983年に廃止された。

◆西武鉄道◆

池袋・新宿-秩父・川越方面を結ぶ176.6kmの鉄道。 当時の有料特急は池袋-西武秩父間の「ちちぶ」、池袋-飯能 (はんのう)間の「むさし」、西武新宿-西武秩父間の「おくちちぶ」の3系統があった。

【路線概略図】

東京北部と埼玉県南部に路線網を持ち、所沢近辺には特に多数の支線が存在する。1989年に秩父鉄道との乗り入れを開始、1998年に有楽町線が開通し 東京メトロ有楽町線と直通運転を開始した。JR中央線の武蔵境(むさしさかい)から是政(これまさ)までの単独路線もある。

【路線図】

山口線はおとぎ列車と称されるSLが走っていたが、1984年に新交通システムとなった。

【特急用車輌】

ちちぶ:池袋-西武秩父

むさし:池袋-所沢・飯能、西武秩父、西武新宿-所沢(休日のみ)

おくちちぶ:西武新宿-西武秩父(休日のみ)

池袋・新宿-秩父方面は有料特急レッドアローにより運行されていた。

▲5000系初代レッドアローちちぶ号。車種表示が電光化された前後。

▲初代レッドアローむさし号。

▲新宿発の初代レッドアローおくちちぶ号。

【緩行用車輌】

黄色系と赤系の2種類があり、赤系はローカル線で多用されていた。

▲休日急行の新101系奥武蔵号と2000系初期車。

▲緩行主流の101系、401系黄色塗装車。

▲茶色系塗装車の101系、351系。

▲主に支線で活躍していた401系1411系赤塗装車。

【事業用車輌】

▲荷電クモニ3,4の重連。

【機関車、客車用車輌】

▲E851機関車とE71機関車。西武鉄道はセメント輸送などにも力を入れていた。

▲SL時代の山口線。1号信玄号と31形客車。現在は新交通システムとなった。

◆京王帝都電鉄◆

新宿-八王子・橋本方面を結ぶ京王線と、渋谷-吉祥寺を結ぶ井の頭線に大別される。現在は京王電鉄に社名変更されている。

【路線概略図】

京王新線は都営新宿線と直通運転を行っている。

【路線図】

路線はほぼ全線東京都内だが、相模原線の終点橋本駅と若葉台駅、京王稲田堤駅は神奈川県に位置する。全線通勤要素が強いが、高尾線の終点高尾山口では高尾登山電鉄のケーブルカーに接続し、休日には高尾山登山客やハイキング客も多い。

【京王線系列車輌】

スタンダードカラーはクリームに赤帯。古い車輌は緑色、新造車はステンレス車と区別することができた。

▲当時京王最新型7000系と6000系。6000系はエレガントレディというあだ名を持つ。

▲京王の顔的存在の5000系と旧型のグリーン車2010系。

【井の頭線系列車輌】

七色の顔を持つ3000系ステンレスカーにより運行されていたが、緑色の旧型車も在籍していた。

▲ステンプラカーと呼ばれた井の頭線3000系。 前面に強化プラスチックを使用している。

▲7色の顔を持つステンプラカー。

▲井の頭線富士見ヶ丘車庫。

▲井の頭線の1000系。

▲グリーン車と呼ばれた旧型車の出番は少ない。