関東4(東京2/2)

◆帝都高速度交通営団◆

首都圏一体に路線網を持つ東京地下鉄。現在は東京メトロに社名変更されている。

【路線概略図】

1927年に東京地下鉄として浅草-上野が開通してから、徐々にその路線網を伸ばし、2005年現在路線総延長は183.2kmにもおよぶ。第三軌条方式の銀座線、丸の内線以外の全線は、複数のJR路線、私鉄各社と相互直通運転を実施し、利便性を高めている。

【路線図】

当時の路線は銀座線、丸の内線、日比谷線、千代田線、東西線、池袋-新富町まで部分開通した有楽町線、渋谷-永田町まで部分開通した半蔵門線の計7路線だった。

【車輌】

それぞれの路線別にカラーリングされている。銀座線、丸の内線以外はステンレスまたはアルミ車体。

▲渋谷地上区間の銀座線。

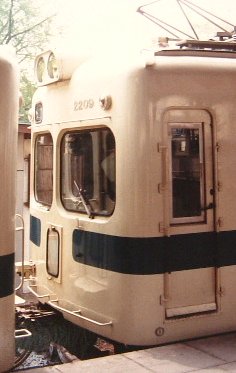

▲渋谷駅に入線する2000形旧型車と中間付随車1000形。1000形は戦前からの車輌。ポイント部分で車内照明が一旦消える。

▲渋谷駅先にある引込み線の2000形旧型車。

▲中間付随車には1000形が多用されていた。

▲水道橋付近の丸の内線500形600番台。

▲茗荷谷(みょうがだに)に到着する丸の内線500形500番台。600番台と異なり方向幕両脇に標識灯が設置してある。

▲中野検車区と方南支線の2000形。2000形には白帯内に銀色模様が無く本線車輌と区別していた。

▲日比谷線3000系。その風貌からマッコウクジラと呼ばれた。

▲千代田線6000系と5000系。

▲東西線5000系ステンレス車輌とアルミ車輌。

▲池袋-新富町区間が開通した有楽町線の7000系と、渋谷-永田町区間が開通した半蔵門線の8000系。

◆東京都交通局◆

首都圏第二の地下鉄と軌道線、モノレールからなる東京の公営交通。

【路線概略図】

地下鉄区間109.0km、都電12.2km、モノレール0.3kmで総営業キロは121.5kmになる。ただしモノレールは上野動物園内にあるため、その営業運転は動物園の営業時間内に限られる。

【路線図】

当時三田線は三田-西高島平間の路線で、新宿線は新宿-東大島が開通したばかりだった。新宿線終点の東大島駅は旧中川の橋梁部分にあり、ホーム東側出口は江東区、ホーム西側出口は江戸川区に属するという珍しい駅だ。

【地下鉄車輌】

浅草線、三田線、新宿線それぞれ軌間が異なるため、路線を跨いで共用できる車輌は無い。

▲浅草線初代の銀飾帯付き5000系。その後銀飾帯は撤去された。

▲塗装変更後の5000系とステンレス車5200系。当時は京成線方面は東中山、京急線方面は川崎まで乗り入れていた。

▲三田線6000形と新宿線10形。当時の三田線は三田が起点だった。

▲馬込検車区の大江戸線12-000系試作車。

▲大江戸線開通はこの10数年後なる。

【軌道線車輌】

黄色に青または赤の帯を配した車輌により運行されていた。現在は緑色がスタンダード色になっているが、当時のカラーを復刻した車輌もある。

▲ニューフェイスとして登場した都電荒川線の7000形。

▲都電荒川線の7500形。

◆小田急電鉄◆

新宿-小田原、江ノ島、多摩ニュータウン方面を結ぶ鉄道。

【路線概略図】

代々木上原から東京メトロ千代田線・JR常磐線、小田原から箱根登山鉄道箱根湯本 、松田から特急”あさぎり”がJR御殿場線経由で沼津まで乗り入れている。当時”あさぎり”は急行扱いで御殿場止まりだった。

【路線図】

1990年に多摩線を唐木田まで延伸し、向ヶ丘遊園モノレールは2001年に廃止された。藤沢駅はスイッチバック駅。

【特急用車輌】

はこね:新宿-箱根湯本

さがみ:新宿-小田原、本厚木-箱根湯本

あしがら:新宿-小田原・箱根湯本

えのしま:新宿-町田・片瀬江ノ島

あさぎり(急行):新宿-御殿場

有料特急のロマンスカーは展望席、連接車、オルゴールなどで有名な車輌だ。特にSEカー(スーパーエクスプレスの略)は1957年に国鉄との共同走行試験で狭軌鉄道世界記録の145キロをマークした名車だ。

▲小田急ロマンスカー初期塗装7000形。

▲小田急ロマンスカー3100形NSEカーと3000形SEカー。

【緩行用車輌・事業用車輌】

▲通勤用9000系。あだ名はがいこつ。

▲4000形5000形。当時の通勤形主力車輌。

▲2400形と湘南スタイルの2200形。

▲食パンスタイルの1800形と荷電1302+1303の2連。

◆東京急行電鉄◆

本線系の東横線、田園都市線の他、多数の短距離支線からなる。

【路線概略図1982年】

東横線が中目黒から営団日比谷線、新玉川線が渋谷から営団半蔵門線と直通運転を実施。

【路線概略図2004年】

この約20年の間に、目蒲線が目黒線と多摩川線に分断され、目黒線は東京メトロ南北線・埼玉高速鉄道。都営三田線と直通を開始、新玉川線が田園都市線に統一、こどもの国線が横浜高速鉄道こどもの国線に転換、東横線横浜-桜木町間が廃止となり、横浜高速鉄道みなとみらい線と直通となった。

【路線図(横浜高速鉄道含む)】

東急の歴史は複雑で、1923年の目黒蒲田電鉄に始まり、戦後、京浜急行、小田急、京王、相模鉄道を吸収し、戦後の大東急とうたわれた時代を経て、財閥解体によりほぼ現在の路線網に至った。1923年に開業した目黒蒲田電鉄の路線は東急時代は目蒲線という路線名になり、池上線とともに緑色の釣り掛け駆動車が唸りをあげて走っていた。

【鉄道線車輌】

▲営団半蔵門線が永田町から半蔵門へ延伸直後の新玉川線8000系。

▲地上時代の東横線多摩川園前駅付近の8000系と コルゲーションが異なる4扉試作車。現在多摩川園前駅は多摩川駅に改称され、高架部分は複々線、地下は多摩川線複線ホームとなった。

▲急行ヘッドマークの7200系と日比谷線直通用の7000系。

▲田園都市線6000系。その後田園都市線の大井町-二子多摩川区間は大井町線となった。

▲5200系と5000系、晩年は目蒲線(現在は目黒線と多摩川線に分割)で活躍。

▲長津田から上田交通へ牽引される塗装変更後の5000系。

▲車体更新後の池上線3850形、3500形。車内は新車同様だった。

▲池上線の3450形と目蒲線3700形。

▲目蒲線、池上線用の3450形と3450形を改造した荷電デワ3043。

▲こどもの国線カラーの3770形、田園都市線大井町行き5000系と、こどもの国線7200系。

【軌道線車輌】

▲世田谷線150形と80形。

▲世田谷線70形。

◆京浜急行電鉄◆

泉岳寺-三崎口、逗子、浦賀方面を結ぶ鉄道。京浜工業地帯、三浦半島を東京湾に沿って走る。当時赤い車体に白い帯の車輌だけだったが、その後2000形を始めとして窓周りが白い車輌が登場した。通勤要素が強い鉄道だが、三浦半島へのレジャーにも力を入れている。現在は羽田空港へ首都圏、横浜方面からの優等列車が乗り入れている。

【路線概略図】

1898年開業の大師電気鉄道が前身だが、その大師線は一般的には直通列車の無い支線。一方本線系にはラッシュ時に私鉄初の12輌編成を登場させ、特急より上位クラスの快速特急も走る。

【路線図】

1895年に逗子線の京浜逗子と逗子海岸を統合し新逗子駅が開業、1987年に京浜○○駅を京急○○駅に改称、1998年に空港線を空港ロビー直下まで延伸した。

【車輌】

▲快速特急用クロスシート車2000形と3輌固定編成で登場した800形。800形は通常3輌+3輌の6連で運行されていた。

▲2000形の先代600形クロスシート車。かつては快特のヘッドマークを付けていた時代も。

▲600形さよなら運転時の600形。品川から久里浜工場間を走った。

▲ヘッドマーク付き特急1000形。

▲本線を走る700形品川行き と、正月に川崎大師への参拝客をぎゅうぎゅうに詰めて走る”迎春”ヘッドマーク付きの大師線700形。

▲空港線の400形旧型車。現在は空港ビルまで延伸され、首都圏からの直通列車が乗り入れる。

◆日立運輸東京モノレール◆

浜松町からの羽田空港アクセス路線、現東京モノレール。

【路線図】

浜松町を出るとJR脇を並走した後、東京湾の埋立地に出る。その後羽田空港島までは京浜運河上をスリリングに走る。そして空港島外環を周りながら地下の空港ターミナルへと到着する。1993年に羽田空港沖合移設に伴ない羽田整備場以遠を路線変更した。

【車輌】

当時の車体は赤に白帯だった。車内は段差があり、座席配置がユニークな車輌が走っていた。

▲300形モノレール。